In Italia 5 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta e altri 3 milioni in povertà relativa. Il dato è stato reso noto dal comunicato stampa dell’Istat sulla povertà nel 2018, pubblicato lo scorso 18 giugno. L’ente, nel suo report annuale, ha sottolineato come il numero – seppur il più alto dal 2005 – sia rimasto pressoché invariato rispetto l’anno precedente, segnando un’inversione di tendenza che vedeva aumentare nel tempo il numero di poveri nella popolazione del nostro Paese.

Ma chi sono i poveri?

Definire cosa sia la «povertà» non è affatto semplice. Il fenomeno è complesso e prima di proseguire con la lettura fermiamoci un attimo sulla definizione. Anzi, le definizioni:

Povertà assoluta

L’Istat quantifica l’incidenza della povertà assoluta sulla base di una soglia, corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano è considerato essenziale a uno standard di vita socialmente accettabile.

Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia di povertà calcolata a prezzi correnti, differenziata sia per dimensione e composizione della famiglia, sia per ripartizione geografica e per ampiezza demografica del comune di residenza.

Povertà relativa

La povertà relativa è un parametro che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi in rapporto al reddito medio. Una famiglia è considerata in condizione di povertà relativa quando il reddito famigliare è al di sotto dei redditi medi del proprio Paese.

Questo tipo di povertà si distingue dal concetto di povertà assoluta, che indica invece l’incapacità di acquisire i beni e i servizi, necessari a raggiungere uno standard di vita minimo.

(Grafico preso dall’analisi di YouTrend sulla povertà in Italia)

(Grafico preso dall’analisi di YouTrend sulla povertà in Italia)

Entriamo nel dettaglio.

(Grafico preso dal report annuale Istat sulla povertà in Italia)

Il Mezzogiorno

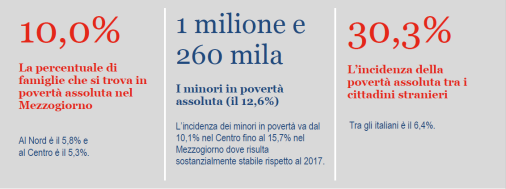

Il divario economico tra Nord e Sud persiste, l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole), rispetto alle altre ripartizioni nel Nord-Ovest (6,1%) e nel Nord-est e del Centro (5,3%).

Il dato è specchio di una crescente disoccupazione giovanile nel nostro Paese, come testimoniato dalla recente indagine Eurostat: contro una media Ue del 6,9%, in Europa ci sono 30 regioni che hanno percentuali di disoccupazione superiori al doppio. E cinque di queste sono concentrate nel Mezzogiorno d’ Italia: Calabria (21,6%), Sicilia (21,5%), Campania (20,4%), Puglia (16,1%,) e Sardegna (15,4%).

Tuttavia, in termini di povertà relativa la situazione un po’ migliora per le famiglie del Sud (24,7% nel 2017, 22,1% nel 2018) e peggiora al Nord (da 5,9% al 6,6%), in particolare nel Nord-est dove l’incidenza passa da 5,5% a 6,6%. Questo fenomeno può essere in parte dovuto, come sottolineato da un altro rapporto Istat, all’aumento dell’inflazione e ad un costo della vita più dispendioso al Nord Italia rispetto il Meridione.

I minori

Nel 2018, la povertà assoluta in Italia colpisce 1.260.000 minori (12,6% rispetto all’8,4% degli individui a livello nazionale). Si va da un minimo del 10,1% nel Centro fino a un massimo del 15,7% nel Mezzogiorno, per una sostanziale stabilità rispetto al 2017.

Il dato è più alto nelle aree metropolitane rispetto ai piccoli comuni e le fasce di età maggiormente colpite sono quelle dai 7 ai 13 anni (il 13,4%) e dai 14 ai 17 (12,9%) rispetto ai bambini fino ai 6 anni.

Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 725mila, con un’incidenza dell’11,3% (oltre quattro punti più alta del 7,0% medio nazionale). La maggiore criticità per le famiglie con minori emerge non solo in termini di incidenza, ma anche di intensità della povertà: questa è, infatti, al 20,8% (rispetto al 19,4% del dato nazionale). Le famiglie con minori sono quindi più spesso povere, e se povere, lo sono più delle altre.

Di rilievo nell’incidenza della povertà sono anche la condizione lavorativa della persona di riferimento (8,8% nelle famiglie in cui la persona di riferimento è occupata, mentre sale a 22,5% se disoccupata), e la cittadinanza: la povertà assoluta per le famiglie di soli italiani con minori è, infatti, pari al 7,7%, mentre interessa quasi una famiglia ogni tre in quelle composte da soli stranieri con minori (31,0%).

Per contrastare il fenomeno è necessario affiancare ad un costante monitoraggio – come sottolineato dalla Fondazione openpolis – il mantenimento dei «fondi pubblici per l’infanzia». I fondi servono per finanziare progetti orientati alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi. Con l’ultima legge di bilancio il Governo ha stanziato 28,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Nel 2013, i milioni erano stati 39,6.

Gli stranieri

Gli stranieri vivono la situazione più difficile: in povertà assoluta se ne contano oltre 1,5 milioni, con un’incidenza pari al 30,3%, mentre tra gli italiani è sensibilmente più bassa (6,4%).

Fra le ripartizioni, l’incidenza più elevata si registra nel Mezzogiorno, con quote di famiglie con stranieri in povertà circa quattro volte superiori a quelle delle famiglie di soli italiani (rispettivamente 32,3% e 8,9%) e il dato sale al 40,5% per le famiglie con stranieri dove sono presenti minori, contro il 12,4% delle famiglie di soli italiani.

In un articolo di gennaio, il Sole 24 Ore sottolineava come l’economia italiana avesse bisogno di lavoratori immigrati, e non solo per impieghi di manodopera sotto-qualificata. Difatti, l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro risulterebbe in un beneficio per il Paese, sia dal lato del welfare che demografico. Tuttavia, il processo va a rilento non tanto per gli sbarchi (ridotti sostanzialmente dagli accordi in Libia fatti dal precedente ministro degli Interni Marco Minniti), ma per la presenza di circa 600.000 immigrati non regolarizzati, di cui si è persa traccia nella narrativa dell’attuale ministro degli Interni.

Salvini aveva promesso di «inviarli tutti a casa», ma i rimpatri sono scarsi (oltre che costosi). In media, 20 al giorno. Di questo passo, occorreranno più di 80 anni al ministro per realizzare la sua promessa elettorale.

Per le Nazioni Unite la chiave alla soluzione del problema sta nella regolazione dell’immigrazione attraverso procedure di selezione nei Paesi di origine e corridoi legali per l’arrivo degli immigrati nei Paesi europei. È questo lo scopo del Global Compact for Safe, Human and Orderly Migrations, approvato alla conferenza Onu tenutasi il 10-11 dicembre scorsi a Marrakech. Difatti chi mette i piedi in Italia, spesso lo fa con l’intenzione di andare altrove, soprattutto in Germania, Francia o Gran Bretagna. Eppure il Governo italiano si è astenuto dal votare l’accordo.

Qual è la risposta del Governo nella lotta alla povertà: Il Reddito di cittadinanza

I dati analizzati nel corso dell’articolo erano relativi al 2018, anno precedente all’avvio della misura introdotta dal Governo M5S – Lega. Qualche mese fa il ministro Luigi di Maio aveva dichiarato a Porta a Porta che grazie al Reddito di cittadinanza, la povertà sarebbe stata «abolita».

Sta andando davvero così?

Tornando ai numeri, ad oggi, l’aiuto è andato solo a un terzo delle famiglie sotto la soglia di povertà assoluta. Sebbene il numero dei destinatari dell’assegno sia destinato a salire, ci si chiede quali siano le cause di questa mancata correlazione tra poveri e reddito.

La risposta arriva dalla recente relazione di Banca d’Italia che rileva come il fatto di condizionare il diritto al Reddito di cittadinanza a requisiti reddituali, patrimoniali e di residenza comporta un parziale disallineamento tra platea dei potenziali beneficiari e poveri “assoluti”, che si basa invece sui livelli di consumo familiare dichiarati in indagini statistiche.

Il problema di targeting è comune ad ogni misura pubblica; è infatti probabile che otterranno il reddito di cittadinanza anche famiglie che non sono povere, per errori amministrativi o perché lavorano in nero, mentre molte famiglie che sono povere non faranno neppure domanda. Alcune per vergogna, altre per diffidenza verso i meccanismi burocratici, altre perché hanno comunque un reddito anche se si trovano sotto la soglia e altre ancora per scarsa conoscenza.

In aggiunta, le regole del reddito hanno introdotto diversi paletti, fatti per limitare il numero delle domande, a partire dal requisito di avere almeno 10 anni di residenza in Italia (il precedente reddito in inclusione, il REI, ne prevedeva solo due).

È presto per trarre le conclusioni sulla misura

Dal 19 luglio saranno contrattualizzati i primi Navigator che – dopo un periodo di formazione iniziale – saranno operativi da metà agosto. Il loro compito sarà quello di aiutare e seguire i percettori di RdC dai centri dell’impiego fino al momento dell’assunzione.

Ma in un’Italia la cui crescita è debole, gli investimenti fermi e i consumi faticano a ripartire, ci si chiede se la strada intrapresa dal Movimento 5 Stelle e dal Governo per contrastare la povertà sia quella giusta o se sia semplicemente un tampone a breve termine ad un problema che persiste da tempo. Forse ci farebbe bene ricordare queste parole di J.F. Kennedy, un presidente che il futuro un po’ lo aveva intuito, ma è morto troppo giovane per vederlo:

«Il cambiamento è la legge della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente di certo si perderanno il futuro.»

Matteo Brugnolo

Questo articolo è parte dell’attività sostitutiva di tirocinio che Matteo, studente del corso di laurea in Philosophy, International and Economic Studies dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, sta svolgendo presso la redazione di The Bottom Up.